10/31 聖光幼稚園(年長)自然観察会@宝ヶ池

トトロ先生とのお約束、「拾っていいドングリは、5つまで!」。

これは、自然の中に生きている動物の食べる分まで採ってはいけないからです。

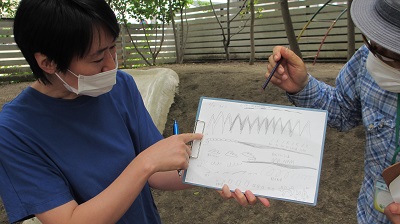

さあ、宝ヶ池公園に向け出発!さっそく、先生の話が始まっています。

「チカラシバ」は、強く引っ張っても引き抜けないとこから名づけられているそうです。

その穂を下からしごいて、“まっくろくろすけ“を作ります。おもしろい!子どもたちは、はまってしまって、何度も挑戦します。

今度は、「アラカシ」の葉っぱで、ゴジラの背中のギザギザを作ります。葉っぱの上の方から下へ向かって真っすぐちぎります。するとギザギザに!ホント不思議!

広場の木に、シカの角で引っ掻いた跡がありました。広場に来る途中、山の斜面に「シカ」を見かけました。夜は、この広場に降りてきてるのかな・・・?

「カマドウマ」という珍しい虫もいました。昔、カマドの中によくいたとか。

おなかの大きな「カマキリ」や「フンコロガシ」などにも出会いました。今日もたくさんの生き物観察が出来ました!

きょうとグリーンファンド 深川

これは、自然の中に生きている動物の食べる分まで採ってはいけないからです。

さあ、宝ヶ池公園に向け出発!さっそく、先生の話が始まっています。

「チカラシバ」は、強く引っ張っても引き抜けないとこから名づけられているそうです。

その穂を下からしごいて、“まっくろくろすけ“を作ります。おもしろい!子どもたちは、はまってしまって、何度も挑戦します。

今度は、「アラカシ」の葉っぱで、ゴジラの背中のギザギザを作ります。葉っぱの上の方から下へ向かって真っすぐちぎります。するとギザギザに!ホント不思議!

広場の木に、シカの角で引っ掻いた跡がありました。広場に来る途中、山の斜面に「シカ」を見かけました。夜は、この広場に降りてきてるのかな・・・?

「カマドウマ」という珍しい虫もいました。昔、カマドの中によくいたとか。

おなかの大きな「カマキリ」や「フンコロガシ」などにも出会いました。今日もたくさんの生き物観察が出来ました!

きょうとグリーンファンド 深川

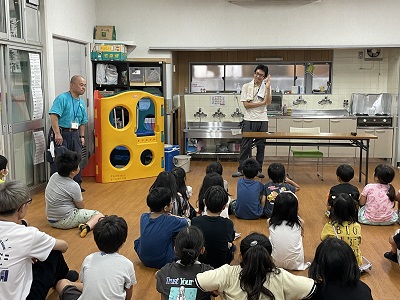

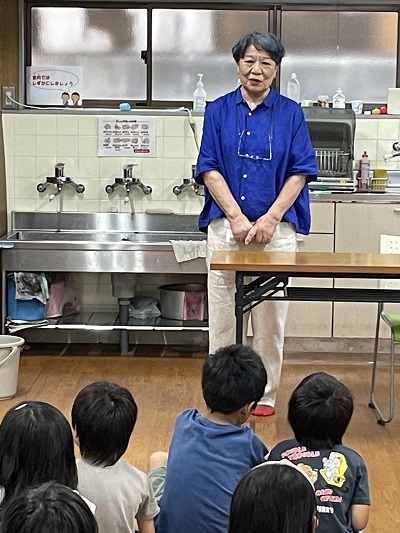

給食室の横には廃食油回収のポリタンクがあり、バイオディーゼル車の燃料に生まれ変わっています。

給食室の横には廃食油回収のポリタンクがあり、バイオディーゼル車の燃料に生まれ変わっています。 生ごみ処理機が有り、田畑の肥料にしています。

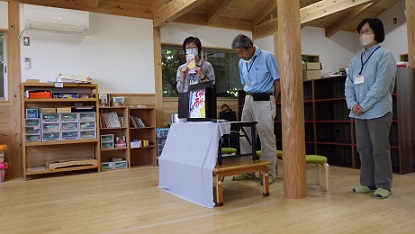

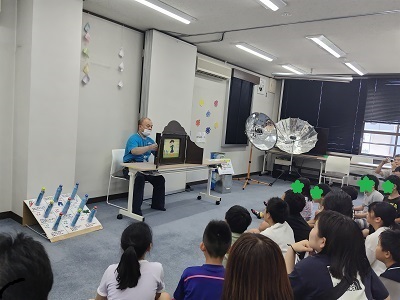

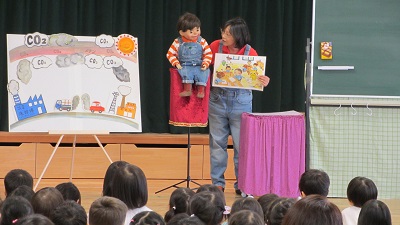

生ごみ処理機が有り、田畑の肥料にしています。 この取組は腹話術でハタさんに、お話をしてもらいました。

この取組は腹話術でハタさんに、お話をしてもらいました。

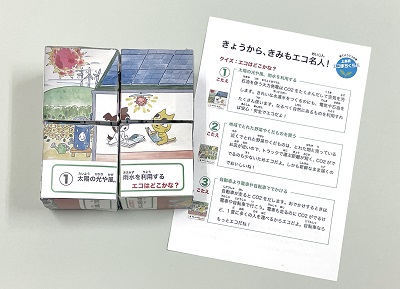

また、地球温暖化に”ストップ”をかけるために小さなことからでも始めることが重要な一歩なのだと感じられました。地球環境のために、と聞くと自分が我慢しないといけないと考えがちですが、紙の裏側も使用したり、歯磨き中に水を止めたり、エコバッグや水筒を持ち歩いたりすることは負担にも感じずに簡単に取り入れられ、できることは身の回りにたくさんあると、とても伝わってきました。

また、地球温暖化に”ストップ”をかけるために小さなことからでも始めることが重要な一歩なのだと感じられました。地球環境のために、と聞くと自分が我慢しないといけないと考えがちですが、紙の裏側も使用したり、歯磨き中に水を止めたり、エコバッグや水筒を持ち歩いたりすることは負担にも感じずに簡単に取り入れられ、できることは身の回りにたくさんあると、とても伝わってきました。